di Marco Consolo –

In questo articolo, non si pretende analizzare le linee della futura politica estera di Washington su scala globale, ma si cerca di mettere a fuoco il possibile rapporto con il suo tradizionale “cortile di casa”, l’America Latina ed i Caraibi. È più che probabile che continui e si intensifichi l’offensiva nei confronti dei governi “progressisti”, ed in particolare contro Cuba, la Repubblica Bolivariana del Venezuela, la Bolivia e l’Ecuador. Ma non c’è dubbio che le prime mosse hanno creato inquietudine e spiazzato anche gli alleati tradizionali degli USA in America Latina. Dopo la strategia del “soft power” dell’Amministrazione Obama e di Hillary Clinton (che ha organizzato ed appoggiato i “golpe istituzionali” in Honduras, Paraguay e Brasile), cambia la musica. Ma andiamo con ordine.

Trump land: America first

A pochi giorni dal suo insediamento a capo della potenza statunitense, Donald Trump è riuscito a battere alcuni record di politica estera. Tensioni con la Cina (a partire dal giorno stesso in cui si è insediato), l’Unione Europea e la Nato (che ha definito obsoleta), una crisi diplomatica con il Messico ed una forte tensione con i sette Paesi i cui cittadini hanno l’ingresso temporaneamente vietato o ristretto negli Stati Uniti, giudici permettendo. Quest’ultima misura ha provocato, tra le altre, la rivolta delle grandi imprese di Silicon Valley (Facebook, Google, Twitter, etc).

In poche ore Trump ha firmato alcuni importanti ordini esecutivi (equivalenti a decreti presidenziali), tra cui l’uscita degli USA dal trattato di libero scambio con l’Asia-Pacifico (TPP), il prolungamento del famoso muro ai confine con il Messico, ed il congelamento della assunzioni per il pubblico impiego (salvo il settore militare).

Per quanto riguarda l’ONU, la nuova ambasciatrice, Nikki Haley, ha annunciato l’inizio di una nuova era dei rapporti con l’organizzazione, lanciando un’avvertenza ai soci che non dimostrano appoggio. La Haley ha inisistito sul fatto che gli Stati Uniti “dimostreranno la loro forza” e che Washington porrà fine a cose che considera “obsolete e non necessarie” nelle Nazioni Unite.

Il nuovo governo e la politica estera

Ha suscitato scalpore la nomina di Stephen Bannon, già consulente strategico del Presidente, nel Consiglio Nazionale per la Sicurezza, normalmente riservato a esperti militari. Bannon è un esponente di punta della alt-right (alternative right, l’estrema destra), vicino all’ultraconservatore Tea-Party, ed è stato responsabile della vittoriosa campagna elettorale. Misogino e xenofobo sino al midollo, non ha mai fatto mistero di voler distruggere il governo di Washington per rimpiazzarlo con un movimento nazionalista. “Noi ci pensiamo come virulentemente anti-establishment, in particolare anti-la permanente classe politica” ha detto il neo-con Bannon, che non si ferma nemmeno davanti all’Europa. Il leghista italiano Salvini è un suo grande ammiratore. Su Twitter la nipote della Presidente del Front National, Marine Le Pen, ha già accettato un invito a collaborare. Nigel Farage è stato ricevuto dal neo-Presidente nella Trump tower a New York.

Per quanto riguarda i nuovi ministri i segnali sono omogenei ed inquietanti.

Il nuovo Segretario alla difesa, il generale in pensione James Mattis, è soprannominato “cane rabbioso” per l’aggressività con cui ha combattuto quelli che gli Stati Uniti definiscono come nemici, e che ha dichiarato che “ci sono alcuni stupidi nel mondo che bisogna solo abbattere”. Mattis è stato un ferreo oppositore dell’accordo nucleare con l’Iran, considerato come la “peggior minaccia per la pace e la stabilità del Medio Oriente, incluso più pericoloso di organizzazioni estremiste come lo Stato Islamico”.

Un altro generale in pensione, Michael Flynn, scelto da Trump come Assessore per la Sicurezza Nazionale, è un dichiarato anti-islamico. In passato è stato accusato di spionaggio, per aver condiviso informazione sensibile con alcuni alleati.

Della stessa pasta è Mike Pompeo, nuovo direttore della CIA, membro dell’ultra-conservatore Tea Party. Pompeo, membro storico della National Rifle Association (che difende ad oltranza il possesso di armi), è uno strenuo oppositore dell’aborto, negazionista del cambiamento climatico e contro le energie pulite.

A capo del Dipartimento di Stato e della “diplomazia” statunitense Rex Tillerson, fino a ieri amministratore delegato del colosso petrolifero ExxonMobil. Il che la dice lunga sulle priorità della politica estera a stelle e strisce. Nella sua veste di petroliere, il texano Tillerson ha negato più volte il cambiamento climatico e si è distinto nella sua battaglia contro gli ambientalisti. Nella sua recente audizione al Senato (durata ben 9 ore), Tillerson si è dichiarato “realista”. “Gli Stati Uniti sono la più importante potenza militare ed economica ed hanno gli assi in mano”.

Oltre a Tillerson, le nomine di Trump in quanto a sicurezza e difesa, così come i decreti esecutivi già emessi, lasciano quindi intravedere che il nuovo governo sta preparandosi per un possibile conflitto di proporzioni ancora sconosciute. Oltre a scommettere su una corsa armamentista nucleare, su maggiori spese nel settore difesa e sulla riattivazione del programma di spionaggio globale della NSA (e quindi anche in America Latina e nei Caraibi), Trump sta creando le condizioni per la creazione di un nuovo “nemico interno”.

La rivolta delle feluche

Secondo il Washington Post, il compito del neo-Segretario del Dipartimento di Stato Tillerson si è fatto improvvisamente più difficile. Infatti, anche tra i diplomatici nord-americani cresce la protesta contro Trump. I suoi primi giorni in carica hanno provocato un duro braccio di ferro con alti funzionari del Dipartimento di Stato sfociato nelle dimissioni in blocco di alcuni importanti diplomatici, contrariati per l’ordine esecutivo sul Messico e per non essere stati neanche consultati sulle linee di politica estera, visto che la agenda di Trump è comunicata via twitter [1]. Se non bastasse, un centinaio di feluche ha sottoscritto un memorandum circolato internamente, nel quale la scelta di Trump viene definita inefficace e controproducente. Lo stesso Dipartimento di Stato ha confermato di conoscere il messaggio, veicolato in un canale di comunicazione formale interna tramite il quale i diplomatici possono esprimere le proprie perplessità circa decisioni e politiche adottate.

“Se non aderiscono al programma se ne possono andare”, ha detto il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer. “Se qualcuno ha problemi con l’agenda si pone la questione se debba rimanere in quel ruolo o meno – ha aggiunto -. Si tratta della sicurezza dell’America”. Ma come scrive il Washington Post “le specializzazioni dei funzionari del Dipartimento di Stato nelle aree della sicurezza, gestione, posizioni amministrative e consolari sono molto diffícili da trovare nel settore privato”.

“Povero Messico, così lontano da Dio e così vicino agli Stati Uniti”

L’atteggiamento arrogante e dispettivo di Trump verso il Messico è il primo chiaro indizio di come si svilupperà la relazione di Washington con la “Patria grande”. La promessa elettorale, fortemente simbolica, è stata la costruzione di un muro di contenimento dell’immigrazione messicana e, in generale, latino-americana. Ma Trump arriva secondo, dato Bill Clinton aveva già fatto costruire al confine una barriera rafforzata per diversi chilometri. Una delle possibilità è che Trump si limiti a dare corso alla sua promessa elettorale, ma solo in termini simbolici, allungando la barriera già esistente per fermare i “bad hombres” (come li ha definiti al telefono con il Presidente messicano).

Emblematica la risposta dell’ex-alleato di ferro Peña Nieto, Presidente del Messico, che ha detto chiaro e tondo che il suo Paese “non metterà un peso per finanziare il muro”, anche se la Casa Bianca sta studiando un aumento dei dazi all’importazione. Anche sul NAFTA, l’accordo di libero scambio Usa-Messico-Canada, Washington promette una revisione.

In compenso, l’idea segregazionista del muro ha già incassato il plauso del governo israeliano, che si candida altresì alla sua costruzione, visto che di muri se ne intende.

Il muro dovrebbe poi servire a contenere il narco-traffico dal Messico, da dove transita non solo la cocaina dal Sud del continente, ma anche l’eroina prodotta localmente, visto che i narcos hanno da tempo diversificato la produzione. In un rapporto del Dicembre 2016, il Center for Disease Control ha sostenuto che la principale causa di decessi per overdose negli Stati Uniti è l’eroina. La maggior parte viene dal Messico, dove la criminalità organizzata controlla la coltivazione del papavero, la produzione di eroina, e le rotte del narco-traffico verso gli Stati Uniti. Secondo l’Agenzia antidroga statunitense (DEA) le organizzazioni criminali messicane e transnazionali sono “la più grande minaccia criminale in quanto a droghe” per gli USA. E, a proposito di muri, sempre secondo la DEA, dal 1990 al 2015, sono stati scoperti 224 tunnel al confine.

Ma il “Plan Merida” iniziato da Bush nel 2008, e la fallimentare “guerra alla droga” delle successive amministrazioni non hanno certo dato il risultato sperato, trasformando il Messico in un tragico Far West, anche grazie alle abbondanti armi “made in Usa”. E com’è noto, il Dipartimento di Stato ha un ruolo centrale nel coordinamento delle politiche anti-droga.

Anche sul versante monetario e valutario per il Messico non spira un buon vento. Dalle elezioni ad oggi, la moneta più colpita in America Latina è stato proprio il peso messicano, con un deprezzamento che ha raggiunto il 13.58%, per poi recuperare il 5%. La minaccia del muro, le deportazioni di massa, la rinegoziazione del NAFTA o la sua scomparsa, minacciano il tipo di cambio. D’altra parte, esiste un superavit commerciale messicano con alcune complicazioni, come, ad esempio, la “produzione condivisa”. Infatti, secondo l’Instituto México del Wilson Center di Washington, del totale dei beni prodotti tra i due Paesi il 60% è fabbricato in Messico ed il 40% nel Paese del Nord.

Foto: Repubblica

Un nodo che di certo non si scioglie né con nuovi dazi alle importazioni, né con i muri.

Il Venezuela minaccia la sicurezza Usa ?

Come si ricorderà, pochi giorni prima di lasciare la presidenza, Obama aveva reiterato un decreto presidenziale, in cui il Venezuela era definito “una minaccia inusitata e straordinaria per la sicurezza degli Stati Uniti”.

Anche Tillerson non è da meno. “Credo che siamo totalmente d’accordo in quanto alla calamità che ha colpito il Venezuela, in gran misura dovuta all’incompetenza e alla disfunzione del suo governo, prima con Chavez ed oggi con il suo successore designato, Maduro”.

“Dobbiamo continuare a denunciare le pratiche antidemocratiche di Maduro. Dobbiamo chiedere che si liberino i prigionieri politici e rafforzare le sanzioni per chi viola i diritti umani in Venezuela ed ai narco-trafficanti”. E su quest’ultimo punto “dal 2005, il Venezuela ha fallito palesemente, dato che non rispetta i suoi obblighi derivanti dagli accordi internazionali antidroga”.

“Andremo avanti con le sanzioni approvate dal Congresso (….) continueremo ad apoggiare gli sforzi del Segretario Generale della OEA, Luis Almagro, per chiedere l’applicazione della Carta Democratica Interamericana e promuovere la normalizzazione della situazione in Venezuela ed il ristabilirsi della democrazia. Coopereremo con la OEA per cercare una soluzione negoziata alla democrazia in Venezuela“, ha detto il neo- segretario di Stato dell’Amministrazione Trump.

“Alla fine si ricostruiranno le istituzioni politiche, che avranno alla testa coraggiosi difensori della democrazia e dei diritti umani, che spianeranno il cammino per il tipo di riforme necessarie per porre a Venezuela nel cammino della sua ripresa economica”.

E con una capriola di “cerchiobottismo”, Tillerson ha affermato che gli USA dovranno continuare a “appoggiare un legittimo dialogo per risolvere la crisi politica tra il governo Maduro e l’opposizione, che oggi controlla la Assemblea Nazionale” e “consegnare aiuti umanitari per mitigare l’insicurezza alimentare e la carenza di forniture mediche”.

Foto: Rai News

E in riferimento all’appoggio finanziario all’opposizione, “l’assistenza degli Stati Uniti in Venezuela sostiene la difesa dei diritti umani, la promozione della società civile, e il rafforzamento delle istituzioni democratiche”.

C’è da segnalare che proprio la Exxon ha da poco annunciato la scoperta di un importante giacimento petrolifero nella zona dell’Esequibio, storicamente contesa tra il Venezuela e la Guyana. Negli ultimi tempi, grazie a questa scoperta (ed al probabile zampino della Exxon), non casualmente, tra i due governi i toni si sono inaspriti.

La pace colombiana in bilico

Contrariamente alla chiarezza manifestata verso il Venezuela bolivariano, viceversa nei confronti del delicato processo di pace in Colombia c’è una grande ambiguità. Come nel caso di Cuba, sembra che le politiche dell’amministrazione Obama siano messe in quarantena. “Riesaminerò i dettagli del recente “Accordo di Pace” e deciderò sull’estensione dell’eventuale appoggio statunitense” ha detto Tillerson, tenendo da conto l’importante produzione petrolifera colombiana.

Se il governo colombiano è arrivato a firmare accordi di pace con la guerriglia delle FARC-Ep ed a iniziare i colloqui con l’ELN, lo si deve anche alle pressioni “realiste” dell’Amministrazione Obama per mettere fine ad un sanguinoso conflitto lungo più di mezzo secolo. Non è un caso che la Colombia “pacificata” dal Presidente Santos (santificato dall’ennesimo strabico conferimento del premio Nobel per la pace), ha appena ottenuto un accordo di cooperazione nientemeno che con la NATO. In altre parole, nel continente dichiarato “zona di pace” dall’UNASUR, nella prospettiva di un possibile conflitto con quei Paesi che non si piegano ai diktat di Washington, è meglio avere una retroguardia pacificata.

La politica statunitense nei confronti della Colombia, confermata da 3 governi successivi (USA e di Bogotà), prima con il “Plan Colombia”, poi con la firma degli accordi di pace con le FARC-EP, è vista da Washington come il maggior successo di politica estera bipartisan del 21° secolo, per “evitare che la Colombia si potesse trasformare in uno Stato fallito”. Secondo Tillerson “il Plan Colombia ha fatto la differenza drammatica e può essere considerato un successo della politica estera sia per gli Stati Uniti che per la Colombia. La Colombia è, credo (sic), uno dei nostri più stretti alleati dell’emisfero, ed un importante partner commerciale. Vorrei fare tutti gli sforzi per continuare la nostra stretta collaborazione con il governo colombiano, per il loro impegno a frenare la produzione di droga e il narco-traffico. Vorrei anche rivedere i dettagli del recente accordo di pace, e determinare in che misura gli Stati Uniti dovrebbero continuare a sostenerlo”.

A buon intenditor….

Cuba dopo Fidel

Il 12 ottobre 2016, in campagna elettorale, con un occhio rivolto agli elettori cubani di Miami, Trump aveva dichiarato: “Il popolo di Cuba ha lottato troppo a lungo. Invertirò la rotta degli ordini esecutivi di Obama e le sue concessioni a Cuba, fino a quando non siano ripristinate le libertà”.

Due giorni dopo, il Vice-Presidente Mike Pence aveva ribadito questo impegno affermando: “Quando insieme a Donald Trump sarò alla Casa Bianca, invertiremo gli ordini esecutivi di Barack Obama nei confronti di Cuba”. E lo stesso Tillerson si era allineato con Pence, annunciando “una revisione globale delle politiche attuali e dei decreti presidenziali (ordini esecutivi) per determinare il modo migliore per fare pressione su Cuba per far rispettare i diritti umani e promuovere cambiamenti democratici”.

“Proverò a inserire condizionalità politiche, commerciali o sui viaggi per motivare il rilascio dei prigionieri politici ” ha affermato Tillerson, che ha promesso di “lavorare in maniera bilaterale e multilaterale per identificare opportunità di formazione e di assistenza tecnica per appoggiare la riforma della giustizia”.

Nel tira e molla, pochi giorni dopo queste dichiarazioni, Sean Spicer, portavoce della Casabianca, ha annunciato che Washington realizzerà “una revisione completa di tutte le politiche statunitensi verso Cuba”.

“Mi impegno a continuare a premere per la riforma del suo regime oppressivo. Sosterrò i difensori dei diritti umani e attivisti per la democrazia a Cuba, per rafforzare la società civile, difendere la libertà di espressione, e promuovere l’accesso a Internet, chiedendo ai nostri alleati di fare altrettanto” ha affermato Tillerson. “Continuerò a sostenere programmi che promuovono voci democratiche a Cuba come Radio e TV Martí e farò pressioni per inserire condizionalità politiche, commerciali, o di viaggio per motivare il rilascio dei prigionieri politici”.

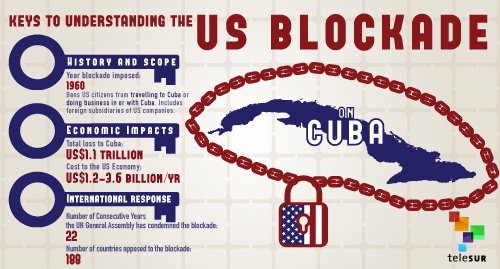

E per quanto riguarda il centro di reclusione di Guantanamo, ad oggi la prigione rimane aperta, nonostante le dichiarazioni dell’amministrazione precedente. Obama ha ridotto il numero di prigionieri, ma non pare che Donald Trump abbia intenzione nè di ridurne il numero, nè tantomeno di chiuderla. Men che meno di rimuovere il bloqueo contro l’isola.

Centro-America e Haiti

L’anno scorso, con una decisione bipartisan, democratici e repubblicani si sono alleati per l’approvazione di 750 milioni di dollari per un pacchetto di “assistenza” per l’America centrale per “contrastare la violenza, la debolezza dello Stato di diritto, e la povertà diffusa” alla base dell’immigrazione negli USA. Anche gli Stati Uniti hanno obblighi legali di protezione dei diritti di migliaia di persone che arrivano al loro confine meridionale. Fino ad oggi c’era stata una collaborazione con l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR). Obiettivo dell’ACNUR è che i migranti centroamericani in fuga dalla violenza ricevano protezioni sufficienti in base al programma per i rifugiati, ancora in vigore. Ma è un programma poco compatibile con le scelte politiche del Presidente eletto, come si è visto sin da subito.

Durante il suo incarico, l’ex comandante statunitense del Southern Command, il generale John F. Kelly, ha più volte evocato l’impatto corruttore del narco-traffico sulle istituzioni democratiche e lo Stato di diritto in America Centrale. In quest’ottica, Tillerson ha confermato l’appoggio di Washington alla Commissione internazionale contro l’impunità in Guatemala (CICIG) delle Nazioni Unite ed alla Missione contro la corruzione e l’impunità in Honduras (MACCIH). “Forniremo assistenza ai nostri partner dell’America centrale per contribuire a combattere la criminalità e l’impunità, promuovere la sicurezza pubblica, e garantire che i cittadini di questi Paesi abbiano accesso ad un sistema di giustizia equo e funzionante”. Una dichiarazione che suona a beffa, dopo che Washington ha promosso il “golpe istituzionale” in Honduras che ha provocato e provoca gravissime violazioni ai diritti umani.

Anni dopo il terremoto che ha devastato Haiti, la ricostruzione continua, ma è ben lungi dall’essere completa, e l’uragano Matthew complica una situazione già disperata. “Purtroppo, Haiti sembra passare attraverso cicli di calamità naturali e di recupero incompleto una volta dopo l’altra, in parte a causa della sua posizione geografica e anche per la sua storia di malgoverno. Cercherò di mobilitare il sostegno internazionale per condividere l’onere di assistenza degli Stati Uniti per Haiti. Inoltre, lavorerò affinchè insieme al Dipartimento di Stato, la comunità haitiana-americana partecipi agli sforzi della ricostruzione”. Nel frattempo continua l’occupazione militare statunitense.

“Gli Stati Uniti sono una minaccia reale”

Più in generale, in tutto il continente c’è grande aspettativa sulle prossime mosse dell’Amministrazione Trump, sia tra gli alleati tradizionali di Washington, sia tra i governi “progressisti”. Naturalmente tutti dichiarano di voler mantenere buoni rapporti con il vicino del Nord. Ma paradossalmente l’aggressiva politica statunitense obbliga i Paesi latino-americani a cercare altri alleati e potrebbe rilanciare un’integrazione continentale, che oggi ha qualche difficoltà, visto il ritorno della destra in Argentina e Brasile. E a proposito di Brasile, i rapporti dell’Amministrazione Trump con Brasilia sono ancora piuttosto freddi, dopo che l’attuale Ministro degli Esteri golpista, Josè Serra, aveva definito “un incubo” la possibile vittoria di Trump.

Fa riflettere la dichiarazione del Segretario Generale dell’Unasur, l’ex-Presidente liberale colombiano Ernesto Samper: “Oggi gli Stati Uniti sono una minaccia reale, non una possibile minaccia”.

[1] Tra i funzionari che hanno presentato la rinuncia vi sono Patrick Kennedy, da nove anni il numero 2 del Dipartimento di Stato; la Sottosegretaria per l’Amministrazione, Joyce Anne Barr; la Sottosegretaria per le questioni consolari, Michele Bond; il Direttore dell’ufficio Missioni Estere, l’ambasciatore Gentry O. Smith; il Segretario di Stato aggiunto per la Sicurezza Diplomatica, Gregory Starr; la Direttrice dell’Ufficio Operazione d’Oltremare, Lydia Muniz.